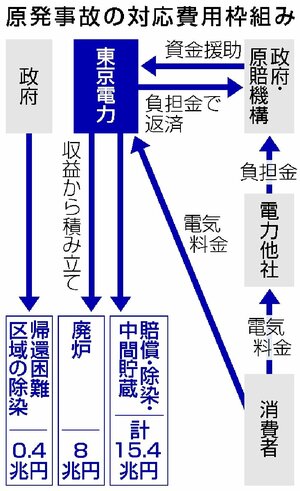

東京電力福島第1原発事故2011年3月11日に発生した東日本大震災の地震と津波で、東電福島第1原発(福島県大熊町、双葉町)の6基のうち1~5号機で全交流電源が喪失し、1~3号機で炉心溶融(メルトダウン)が起きた。1、3、4号機は水素爆発し、大量の放射性物質が放出された。の対応費用が膨張している。政府が2023年末に示した賠償原発事故に伴う被災者への賠償について、原子力損害賠償法は事業者の無限責任を定めている。ただ2011年の東京電力福島第1原発事故では、巨額の賠償負担で東電が経営破綻する事態を政府が恐れ、国が原子力損害賠償・廃炉等支援機構を通じて東電に資金援助する形にした。最終的には、東電や他の電力会社が支払う負担金で回収する。や除染東京電力福島第1原発事故で、広範囲にわたり生活空間に降り注いだ放射性物質を取り除くこと。健康や環境への影響を減らすため、汚染された表土をはぎ取ったり、建物や道路の表面を洗浄したりする。避難指示が出た第1原発周辺では国が、それ以外の東北・関東地方では市町村が実施した。巨額の費用と多数の作業員を投入した結果、放射線量の低減や避難指示解除につながった。福島県の帰還困難区域でも2017年に除染を本格的に始めている。除去した大量の汚染土や廃棄物は福島県内外で保管を続けており、最終処分の見通しは立っていない。、廃炉費用の試算は、処理水東京電力福島第1原発1~3号機の溶融核燃料(デブリ)を冷やす注水などが原因で発生した汚染水を多核種除去設備(ALPS)で浄化した水。トリチウムは除去できず、他の放射性物質もわずかに残る。敷地内のタンクでの保管量は約134万トンと容量の98%に達し、2023年8月24日に海への放出を始めた。の海洋放出福島第1原発事故により、発生し続ける汚染水から除去できる放射性物質を取り除いた「処理水」を薄めて海に流すこと。除去できないトリチウムの濃度が国の基準の40分の1未満になるよう海水で薄め、海底トンネルを通して原発の沖約1キロで放出する。東電の計画では2051年まで続ける。に伴う賠償も含め、23兆4千億円に拡大した。これとは別に除染の国費負担も増えている。溶融核燃料(デブリ)や除染廃棄物の最終処分の費用は見えておらず、電気料金や税金による負担が一段と増える懸念が拭えない。

政府が試算を見直したのは、賠償と除染廃棄物の中間貯蔵除染で取り除いた土や放射性物質に汚染された廃棄物を最終処分するまでの間、保管すること。保管する施設が中間貯蔵施設。汚染された廃棄物の量は膨大で、現時点では最終処分の方法は決まっていない。全体面積は約1600ヘクタールで、このうちの8割は民有地となる。の費用上振れが要因だ。国の基準改定に伴う被災者への慰謝料増額と、処理水の海洋放出で生じた風評被害による損害対応のため、賠償費用を従来の7兆9千億円から9兆2千億円に引き上げた。中...