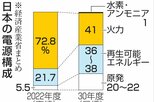

新潟県柏崎市の桜井雅浩市長は12月11日、12月定例会議の本会議一般質問で、国のエネルギー政策について「現段階では原子力発電と再生可能エネルギーの両立が必要」との認識を改めて示した。その上で、政府が年内に取りまとめる中長期のエネルギー政策指針「エネルギー基本計画」について「原子力発電が持つ脱炭素と環境面の特性という観点で強みを打ち出すべきだと考える」と語った。

桜井市長は次期エネルギー基本計画の策定に当たって、国に対し「エネルギー政策は、経済政策かつ環境政策である点を意識してほしいと伝えてある」と明かした。

原発の廃炉に伴う「廃炉ビジネス」については、市として勉強会を開催するなど調査研究を進めていると説明。「将来必ず訪れる(東京電力)柏崎刈羽原発新潟県の柏崎市、刈羽村にある原子力発電所で、東京電力が運営する。1号機から7号機まで七つの原子炉がある。最も古い1号機は、1985年に営業運転を始めた。総出力は世界最大級の約821万キロワット。発電された電気は関東方面に送られる。2012年3月に6号機が停止してから、全ての原子炉の停止状態が続いている。東電が原発を再稼働させるには、原子力規制委員会の審査を通る必要がある。7号機は2020年に全ての審査に「合格」したが、安全対策を施している最中で、再稼働していない。の廃炉を見据え、市内、県内の産業に結びつけることを目的としている」とした。その一方で、「建設に比べて廃炉・解体にコストをかけないことは承知している。先進地の取り組みを学びながら、市内事業者と知恵を出し合って将来の産業につながるよう備えたい」と述べた。

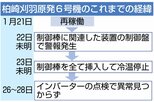

また、柏崎刈羽原発から半径5〜30キロ圏の避難準備区域(UPZ)原発などで事故が発生した場合に防護措置を行う区域の一つ。原発からおおむね5~30キロ圏は緊急防護措置を準備する区域=Urgent Protective action planning Zone=とされる。放射性物質が放出される前に屋内退避を始め、線量が一定程度まで高くなったら避難などをする区域。5キロ圏はPAZ=予防的防護措置を準備する区域=という。柏崎刈羽原発の場合、柏崎市の一部(即時避難区域を除く全ての地区)、長岡市の大半、小千谷市の全域、十日町市の一部、見附市の全域、燕市の一部、上越市の一部、出雲崎町の全域が当たる。の市議や町議らでつくる研究会が、再稼働東京電力福島第1原発事故を受け、国は原発の新規制基準をつくり、原子力規制委員会が原発の重大事故対策などを審査する。基準に適合していれば合格証に当たる審査書を決定し、再稼働の条件が整う。法律上の根拠はないが、地元の自治体の同意も再稼働に必要とされる。新潟県、柏崎市、刈羽村は県と立地2市村が「同意」する地元の範囲だとしている。の際に地元の理解を求めている点には...