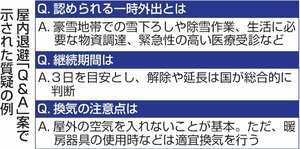

原発で事故が起きた際の屋内退避原発の事故などにより、放射性物質が放出されている中で避難行動を取ることで被ばくすることを避けるため、自宅など屋内施設にとどまること。国は原発からおおむね半径5~30キロ圏に住む人は、放射性物質が放出された場合は「屋内退避」するとしている。屋内退避中は戸締まりや換気設備を止めることなどが必要となり、数日間継続することも想定されている。の運用見直しを進める原子力規制委員会原発推進を担う経済産業省から安全規制の役割を分離させ、原子力規制に関する業務を一元化した組織。東京電力福島第1原発事故を受けて発足した。国家行政組織法3条に基づき、人事や予算を独自に執行できて独立性が高い「三条委員会」として環境省の外局に位置付けられる。衆参両院の同意を得て首相が任命する委員長と委員4人で構成する。の検討チームが、3月の最終報告書とりまとめに向けて新潟県を含む原発周辺自治体から意見を募っている。検討チームは2月に報告書案とともに、内容を解説する質疑応答集(Q&A)の案も提示。屋内退避中に許容される外出の事例などを示した。ただ、判断基準が曖昧な部分や具体策が書かれていない部分もあり、自治体からは「課題が解消されていない」との声が出ている。(新潟日報社原発問題取材班)

検討チームが示したQ&A案は7テーマ37項目からなり、屋内退避の目的や効果から説明している。

目的については、「被ばくを小さくすることと健康等への影響を抑えるこ...

残り1793文字(全文:2093文字)