経済や暮らしを支えている新潟県企業を業界ごとに紹介するシリーズ。今回は全国有数の金属加工業の集積地として知られる燕市を舞台に、世界市場へ挑む「金属洋食器・ハウスウエア」業界をクローズアップします。

◆源流は江戸時代の和くぎ作り

日常生活に欠かせないスプーンやフォークなどの金属洋食器は、国産の9割が燕市で生産されている。戦争や貿易摩擦などの苦難を経て、産地は100年以上技術を磨いてきた。

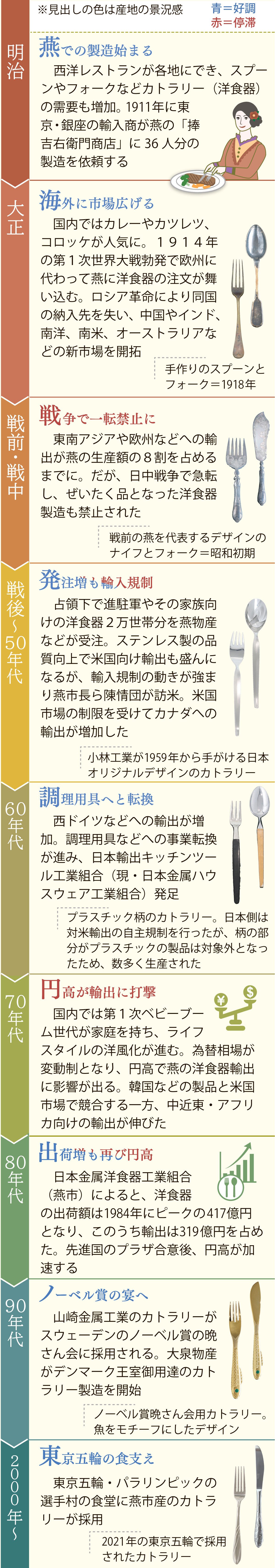

燕の町は江戸初期からの和くぎ作りを源流とする金属加工で栄えた。西洋の生活様式が広がると、1911(明治44)年には東京・銀座の輸入商から捧吉右衛門商店(現燕物産)に洋食器製造の依頼が舞い込む。これが最初の注文とされる。

電力導入や技術開発で量産化が進み、大正時代からロシアやアジア、豪州など世界各地に燕製品の輸出が始まる。戦時中、ぜいたく品と見なされ製造禁止となるも、戦後は進駐軍向けの注文で産地は息を吹き返した。

低価格と高品質を強みに対米輸出が急増。米国内で輸入制限の動きが起きると、燕産地は一丸となって立ち向かう。58(昭和33)年には燕市長ら10人が陳情のため渡米し、米国務省幹部らと折衝した。米国以外への市場の振り替えや、キッチン用品などに活路を見いだしたのもこの頃だ。逆境をばねにハウスウエア分野の拡大にもつなげていく。

70年代に円高が進み、韓国など新興国も台頭。洋食器の出荷額は84年の417億円をピークに減少し、輸出品としての国際競争力はそがれていった。

一方、燕の高い技術力は国内外で評価されている。91年にはノーベル賞授賞式の晩さん会に山崎金属工業の洋食器が採用される。大泉物産は「デンマーク王室御用達」で知られる製品を生産している。2021年の東京五輪・パラリンピック選手村では、燕の洋食器が採用された。数々の困難を乗り越えた燕の洋食器産業は「不死鳥」と呼ばれた。

◆「燕物産」捧和雄社長が語る歴史と展望

「捧吉右衛門商店」が前身の燕物産(燕市)は、明治期に燕の町で初となる金属洋食器の注文を受けた。高度成長や貿易摩擦、円高による輸出の落ち込みなど事業環境のめまぐるしい変化の中で新たな道を開き、産地をけん引してきた。近く10代目として「捧吉右衛門」に改名を予定している捧和雄社長(72)に展望を聞いた。(三条総局・武田裕朗)...