新潟県の地域医療の根幹を長年担ってきた県立病院とJA県厚生連病院の経営が危機的状況となっている。なぜここまで追い込まれたのか。再生の道はあるのか。歴史をひもときながら探る。まずは県立病院編から。(7回続きの1)

金井健一県病院局長の顔には、悲愴(ひそう)感が漂っていた。「内部留保が枯渇すれば、経営の持続が困難になる。それだけは絶対に回避しなければならない」

5月30日の県庁記者発表室。2025年度に運転資金が尽きると病院局が衝撃的な見通しを公表した2月以降、県庁内に特命チームをつくり、この日、赤字削減に向けた経営改革方針を打ち出した。中小病院の病棟縮小、小規模病院の診療所化の検討など、まさに痛みを伴う改革案が並んだ。

新潟県は全国トップクラスの「県立病院大県」だ。数が多い分、維持費はかさみ、これまでも度々、負担の重さが指摘されてきた。

財政指標の悪化で2023年夏、県債(借金)発行に国の許可が必要な「起債許可団体」になった新潟県。19年の財政危機発覚後、県が設置した有識者会議で原因の「二つの洪水」と名指しされたのが、過去の借金に対する返済額の増加と、県立病院の経営悪化だった。

座長だった小西砂千夫・関西学院大大学院教授(当時)は病院を強制的に再編しなければならなくなる事態を予見し、「相当危機的だ」としていた。2024年、それが現実となった。

× ×

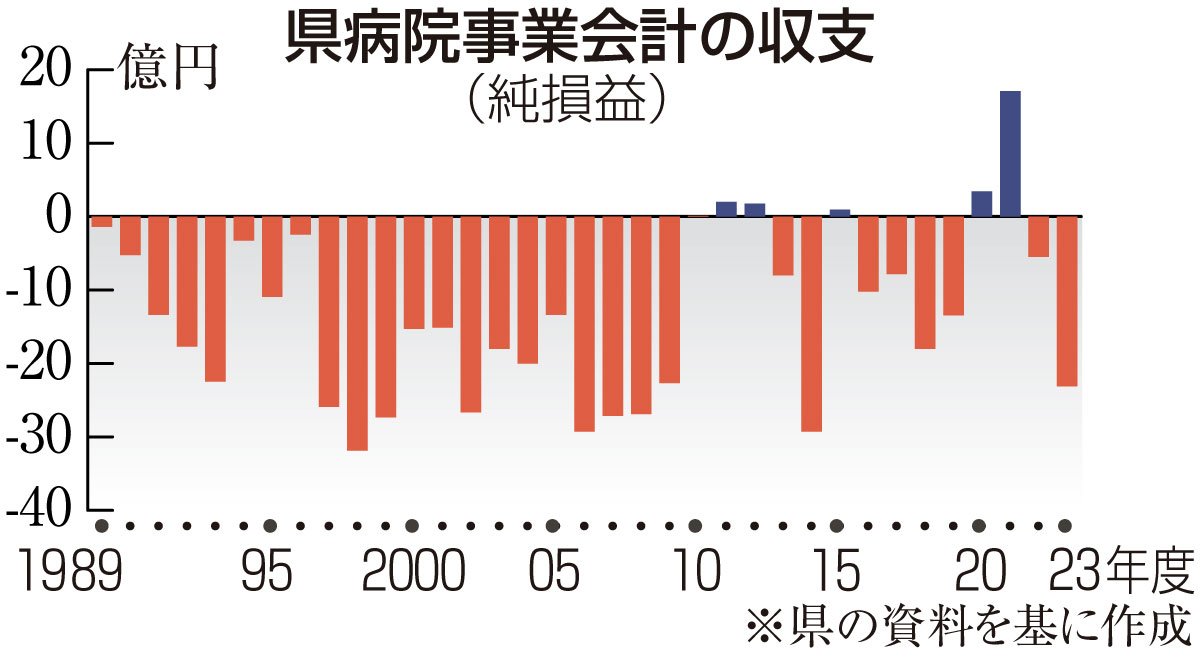

そもそも県立病院事業が黒字だった年は、長い病院史の中でも数えるほどしかない。平成となった1989年度以降では、2010〜12、15、20、21年度の6期だけだ。

10〜12年度は診療報酬のプラス改定や、人事院勧告に伴う公務員給与の引き下げによる人件費減が重なった。当時を知る元病院局幹部は「神風が吹いた」と語る。

20、21年度は新型コロナウイルス感染症の流行で、空床確保などに国から多額の補助金が投入された。だが、ウイルス禍が終わると、状況は暗転した。補助金が終わり、ウイルス禍で広がった患者の受診控えの傾向は続いた。

2024年3月まで病院局長を務めた山﨑理(おさむ)氏は退任直前、24年度当初予算で過去最大43億円の赤字見通しを示した。山﨑氏は「黒字はそう続かないと分かっていたが、ここまで患者が戻らないとは。収支バランスの予測は困難だった」と振り返る。

× ×

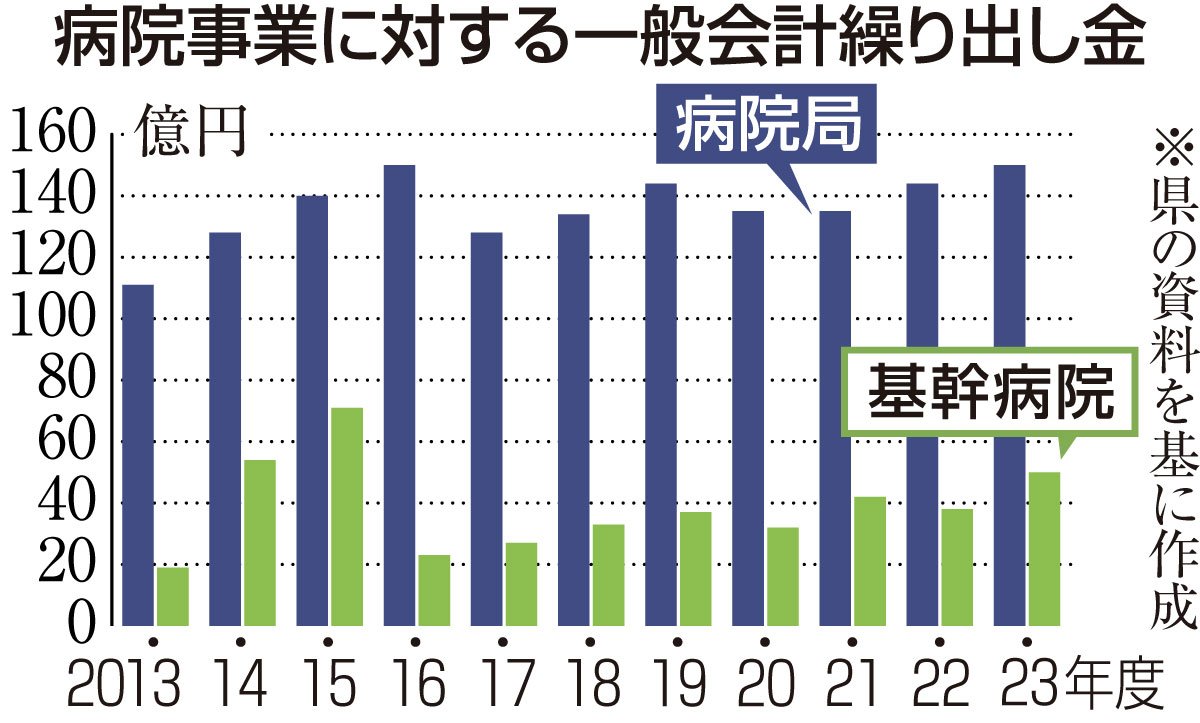

赤字続きで病院事業は破綻しないのか。県立病院は自治体が経営する「地方公営企業」だ。独立採算が基本で県本体とは別に会計処理されるが、不採算医療の補塡(ほてん)のため、県の一般会計から一定のルールで繰り出し金(補助金)が充てられる。

新潟県の場合、繰り出しは毎年100億円を超え、23年度決算では150億円。公設民営の魚沼・県央の両基幹病院用の事業会計も合わせると、実に201億円に上った。

しかし、繰り出しも限界に近い。...