新潟県の地域医療の根幹を長年担ってきた県立病院とJA県厚生連病院の経営が危機的状況となっている。なぜここまで追い込まれたのか。再生の道はあるのか。歴史をひもときながら探る。(7回続きの2)

新潟県庁で9月18日に開かれた県立病院経営委員会。経営改革を急ぐ県病院局は、リウマチセンター(新発田市)の新発田病院への統合と、坂町病院(村上市)の病床・病棟縮小方針を報告した。現在取り組む一連の改革で、病院の具体名を挙げたのは初めて。だが、これは県内各地にある県立病院の一角にすぎない。

新潟県の県立病院は公設民営の基幹病院を含めて15ある。岩手県の20病院に次ぐ全国2番目の規模だ。全国の病院経営に詳しい伊関友伸(ともとし)・城西大経営学部教授は「岩手、新潟、兵庫の3県は県立が多く、それに次ぐクラスはあまりない。他の県は市町村立などが多い」と解説する。

なぜ本県は多くの県立病院を抱えるのか。歴史をたどると、国の主導で整備した医療施設を戦後、県が一括で引き継いだことが起源となる。

× ×

「新潟県立病院のあゆみ」(1965年発行、県病院局)などによると、県立病院は、42年公布の国民医療法に基づき設置された特殊法人「日本医療団」が運営していた医療機関がルーツ。医療団は医療の普及と向上を目的に、全国に医療施設を整備した。

農村部が多く医療過疎地だった新潟県では、農民運動を指導し戦後は旧社会党の重鎮として知られた三宅正一・元衆院副議長らが施設拡充に尽力。本県の13病院27診療所は医療団施設総数の12%を占め、全国で最も発達していたという。

終戦を迎えると、日本医療団は47年に解散。残った施設は国や都道府県、大都市に移管する方針となったが、旧所有者との契約条件がまちまちで県への一括移管は困難な情勢だった。

だが新潟県では、関係者らが県の一括移管へ積極的に動いた。県当局や県議会も「将来の県内医療機関の整備のために一括移管が必要」と実現に努めた。

初代民選知事の岡田正平氏は、県立病院設置を提案した県議会で「県民の健康的かつ文化的な生活保持増進に資してまいりたい。将来とも特に一段の協力を切望してやみません」と述べている。

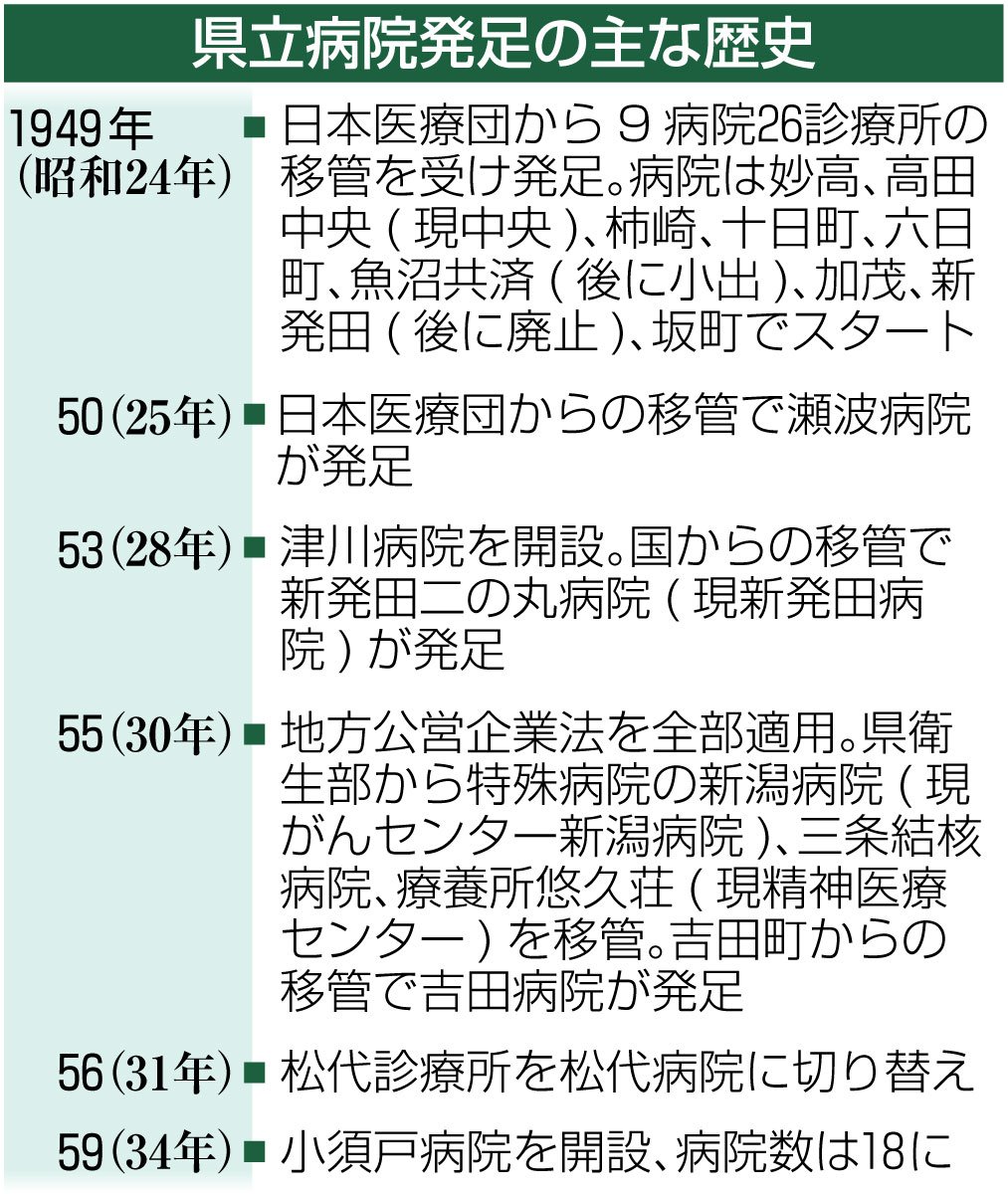

こうして49年11月、県立病院事業は9病院26診療所で発足。医療団施設を一括で県に移管したのは新潟県と岩手県だけだった。

その後、県が病院の新設や移管などを進め、59年に18病院17診療所となった。

× ×

多くの病院を県の力で整備した背景には労働組合の影響力も...