新潟県の地域医療の根幹を長年担ってきた県立病院とJA県厚生連病院の経営が危機的状況となっている。なぜここまで追い込まれたのか。再生の道はあるのか。歴史をひもときながら探る。(7回続きの3)

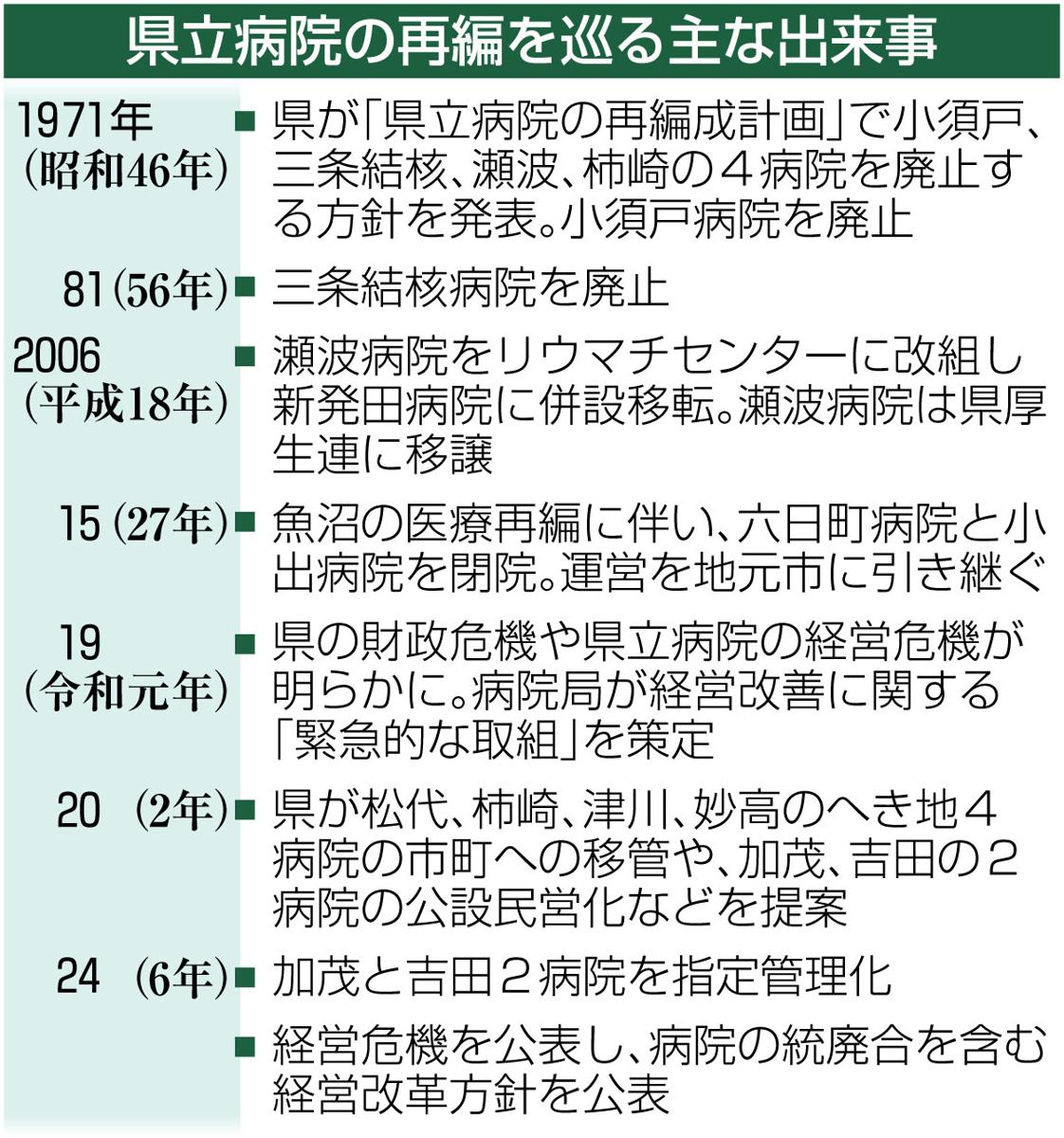

今から半世紀ほど前の1971年。県立病院の赤字問題から、新潟県は当時17あった病院のうち小須戸(新潟市秋葉区)、三条結核、瀬波(村上市)、柿崎(上越市)の4病院の廃止を含む「県立病院再編成計画」を打ち出した。県が改革を試み、県立病院の数が「縮小」に向かう転換点とも言える再編案だった。

「納得いかぬ“赤字理由”」「存続を 町長が陳情」「知事へ手紙戦術も」「病院半日スト実施」-。県発表後の新潟日報の記事の見出しからは、病院立地自治体の首長や住民、労働組合などの強い反発が伝わる。

当時の亘四郎知事は県議会で「赤字にも限度がある」とし、「憎まれ者になってもいいから、この荒療治はやらなければいかぬ」と決意を述べていた。

だが県民の批判は強まる一方で、当初の計画は変更を余儀なくされた。柿崎病院は存続。地元の了解を得ていた小須戸と、ほか2病院は、時代の経過と共に廃止や改組となった。

× ×

病院改革の中でも住民らの幅広い理解が必要で難航必至なのが、廃止などを伴う再編だ。

2000年代には、魚沼医療圏の医療再編の議論が本格化した。県は高度な医療を備えた魚沼基幹病院(南魚沼市)の整備に当たり、現在は閉院した六日町(南魚沼市)、小出(魚沼市)の両病院と共に、当初は松代病院(十日町市)を廃止する案を示した。しかし、地元の合意は得られなかった。

1992〜2004年に知事を務め、魚沼医療圏の再編議論を知る平山征夫氏は「医療は住民の命がかかるので、学校の再編よりも難しい」と話す。

県立病院の経営危機に加え県の財政危機もあった20年、県病院局が柿崎、松代、妙高、津川(阿賀町)のへき地4病院について、市や町主体の運営を提案した。地元との協議は折り合わず、今日に至る。提案した元病院局長の岡俊幸氏は「現状を変えることは、変えないことの何倍もパワーが要る」と実感を込める。

県の改革で再三名指しされてきた柿崎病院は、住民が古くから後援会を組織し、運営も支えながら守ってきた。元柿崎町長で現在も後援会長を務める楡井辰雄県議は「病院を残すことは住民運動として柿崎にずっとある。県立病院は住民の心の支え。お守りと一緒だ」と強調する。

× ×

ただ、時代は流れた。人口は減り続け、医療需要も減少。これまで通りに地域の病院を維持するのは困難な情勢となった。国は将来を見据えて「地域医療構想」を掲げ、全国各地域の医療再編を促している。

新型コロナウイルス禍を経て、県内では県病院局所管の県立13病院に加え、11病院を抱えるJA県厚生連も経営が悪化。県病院局は改革方針の中でも再編を重視し、県内7医療圏ごとの医療再編議論の中で、県立病院の統合や診療所化も含め在り方を見直す方針だ。

「社会の変化で変えてこなかったツケもある。覚悟を決めた改革を今しなければ、同じ危機を繰り返すだけだ」。ある病院局元幹部は自戒を込めて話す。

上越医療圏では新潟労災病院(上越市)の撤退が決まり、再編議論が進む。柿崎病院の存続を訴える楡井県議も「厳しいのは分かる。形は変わるだろうが、子や孫の未来に安心できる医療を残してほしい」と願う。県も再編の趣旨を「持続可能な医療提供体制を地域に残すため」と説明する。

戦後に発足し、75年の歴史を持つ県立病院。地域にあり続けてきた病院に、変革の波が迫る。「県民を納得させる情報の発出や、丁寧な説明が不可欠だ」。元病院局長らの見方は一致している。

◆歴代知事、赤字続くも維持選択

赤字体質の県立病院の経営問題について...