「第2部 敷かれたレール」紹介

東京電力福島第1原発事故2011年3月11日に発生した東日本大震災の地震と津波で、東京電力福島第1原発(福島県大熊町、双葉町)の6基のうち1~5号機で全交流電源が喪失し、1~3号機で炉心溶融(メルトダウン)が起きた。1、3、4号機は水素爆発し、大量の放射性物質が放出された。の影響がまだ続いている中で、事故の当事者である東電が所有する柏崎刈羽原発新潟県の柏崎市、刈羽村にある原子力発電所で、東京電力が運営する。1号機から7号機まで七つの原子炉がある。最も古い1号機は、1985年に営業運転を始めた。総出力は世界最大級の約821万キロワット。発電された電気は関東方面に送られる。2012年3月に6号機が停止してから、全ての原子炉の停止状態が続いている。東電が原発を再稼働させるには、原子力規制委員会の審査を通る必要がある。7号機は2020年に全ての審査に「合格」した。(新潟県柏崎市・刈羽村)を再び動かすためのレールが着々と敷かれつつある。6、7号機が原子力規制委員会原発推進を担う経済産業省から安全規制の役割を分離させ、原子力規制に関する業務を一元化した組織。東京電力福島第1原発事故を受けて発足した。国家行政組織法3条に基づき、人事や予算を独自に執行できて独立性が高い「三条委員会」として環境省の外局に位置付けられる。衆参両院の同意を得て首相が任命する委員長と委員4人で構成する。の審査に「合格」すれば、再稼働論議が加速するのは間違いない。誰が、なぜ原発を動かそうとしているのか-。連載企画「原発は必要か」第2部では、柏崎刈羽原発の再稼働をめぐる動きと思惑を探った。(文中敬称略、本編全10回)

<1>電力逆流、東京から受電

柏崎市の海岸線に明るく輝く一角がある。東京電力柏崎刈羽原発だ。全7基が止まり、発電していない。施設を照らす電気はどこから来ているのか-。

<2>財界視察、にじむ「消費地」の思惑

2016年1月、財界の大物が東京電力柏崎刈羽原発を訪れる。経団連会長の榊原定征(72)だ。2015年、東電が要請したという。

<3>請願提出、動く経済界

「地域開発を推進するという原子力発電所誘致の理念を再度、皆さま方と確認し合う時期に来ている」。柏崎市議会で柏崎商工会議所会頭、西川正男(59)は訴えた。

<4>国の圧力、「柏崎刈羽を動かす」

東京電力柏崎刈羽原発の地元、新潟県柏崎市長の会田洋(68)は2015年前半、ある政府高官から思いも掛けない言葉を耳打ちされた。「柏崎刈羽原発はことし中に動かす」。

<深掘り>交付金、停止続くほど減額

2015年末に閣議決定された2016年度予算案には、政府として原発再稼働を推進する姿勢が色濃く反映された。原発立地自治体への交付金制度が見直された。

<5>交付金制度、振興は二の次で「汗」を優遇

原発の立地自治体に配る交付金は無駄に使われているのではないか-。2015年11月、東京・霞が関の政府庁舎内にある会議室には、そんな疑念が渦巻いていた。

<6>原子力広報、エネ庁は前面に出ず

「リスクのないエネルギーなどない」。2015年11月、新潟県柏崎市文化会館アルフォーレの会議室。外国人女性が市民に向けて訴えた。

<7>限定のCM、住民の「理解」へ積極姿勢

テレビ画面上で青い制服姿の人々が防災資機材を使ってきびきびと動く。そこにナレーションが重なる。「訓練を繰り返すことで1人ひとりの判断力や行動力を高めています」。

<8>再稼働の利、東電と国に

年始あいさつの来訪者で混雑した2016年1月5日の新潟県庁知事室前。東京電力社長の広瀬直己が知事の泉田裕彦との会談を終え、記者団の取材に応じた。

<深掘り>賠償・除染費用、国の回収はわずか

福島第1原発事故の賠償や除染などの費用として、国は東電へ総額5兆6908億円を交付している。このうち2014年度までに回収できたのは、約6183億円にとどまっている。

<9>温度差、経済界に冷めた目も

新潟県柏崎市の夏を彩る「海の大花火大会」を夜に控えた2015年7月26日の日中。その会場から約7キロ離れた東京電力柏崎刈羽原発を県内16の商工会議所会頭らが視察していた。

<10>地元の意地、実利を超えた思い入れも

「ことしは柏崎の経済の正念場となる。その一つが原発の問題だ」。2016年1月、賀詞交換会の新年のあいさつで、柏崎商工会議所の会頭・西川正男(59)は力を込めた。

<深掘り>原発誘致決議当時の柏崎刈羽地域

「陸の孤島」。柏崎刈羽原発の誘致を進めた際の柏崎の状況としてよく挙げられる言葉だ。海に面する柏崎市は残りの三方が山に囲まれていることから、こう呼ばれる。

[原発は必要か]のラインナップ

第1部 100社調査

柏崎刈羽原発が地域経済に与えた影響を調べるため、地元企業100社を調査した。浮かび上がったのは、原発と地元企業の関係の薄さだった。

第2部 敷かれたレール

福島第1原発事故の影響が続く中、東京電力が柏崎刈羽原発を再び動かすレールが着々と敷かれる。誰が、なぜ原発を動かそうとしているのか-。

第3部 検証 経済神話

再稼働を巡る議論で「原発は地域経済に貢献する」との主張があるが、それは根拠の乏しい「神話」ではないか。統計を基に虚実を検証する。

第4部 再稼働 何のために

柏崎刈羽原発の再稼働は何のためなのか。再稼働問題を巡る東京電力の経営事情や、原発が抱える課題を探る。

第5部 依存せぬ道は

再生可能エネルギーの成長が加速する世界的潮流に逆行するかのように、日本で原子力を再評価する動きが目立つ。エネルギー事情の実相を追う。

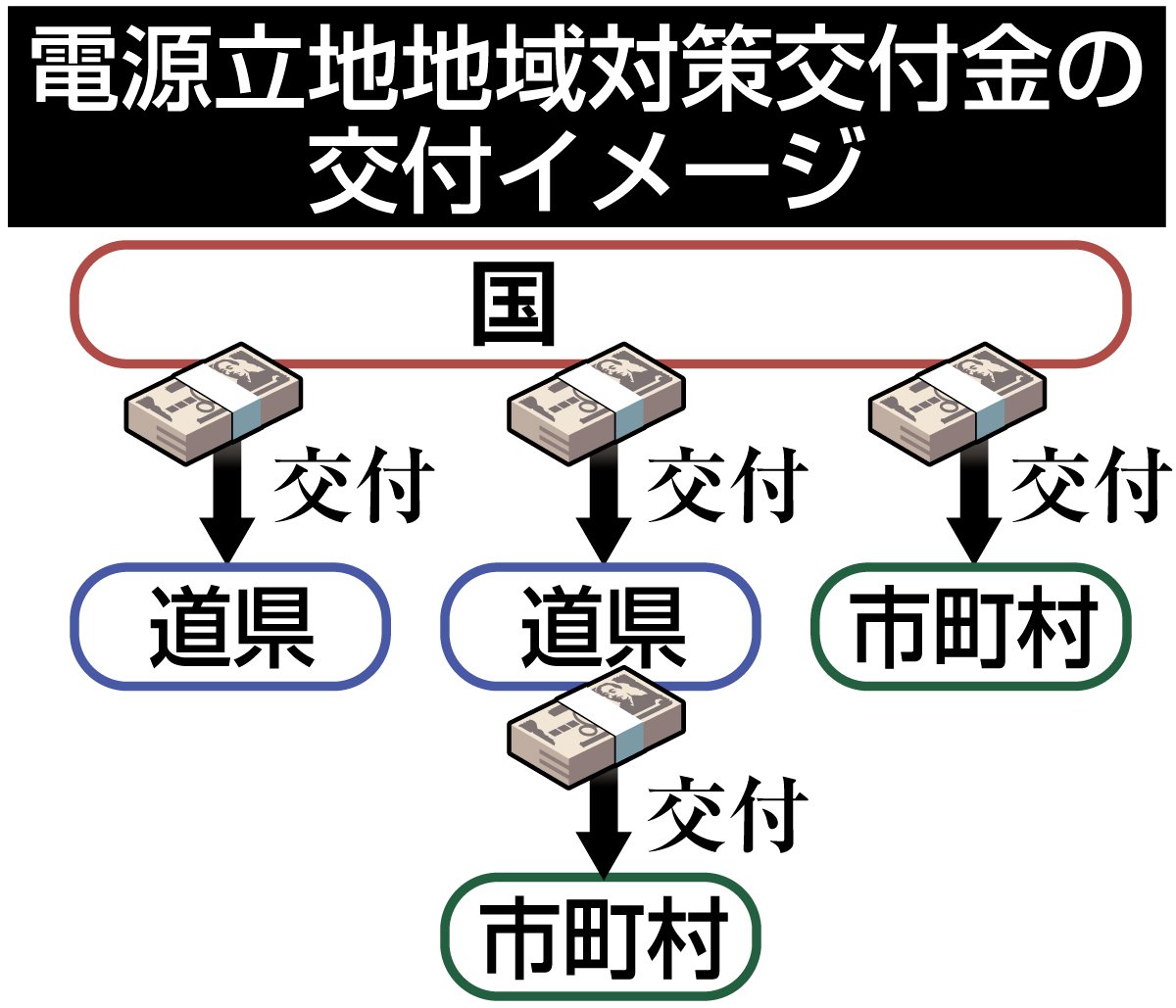

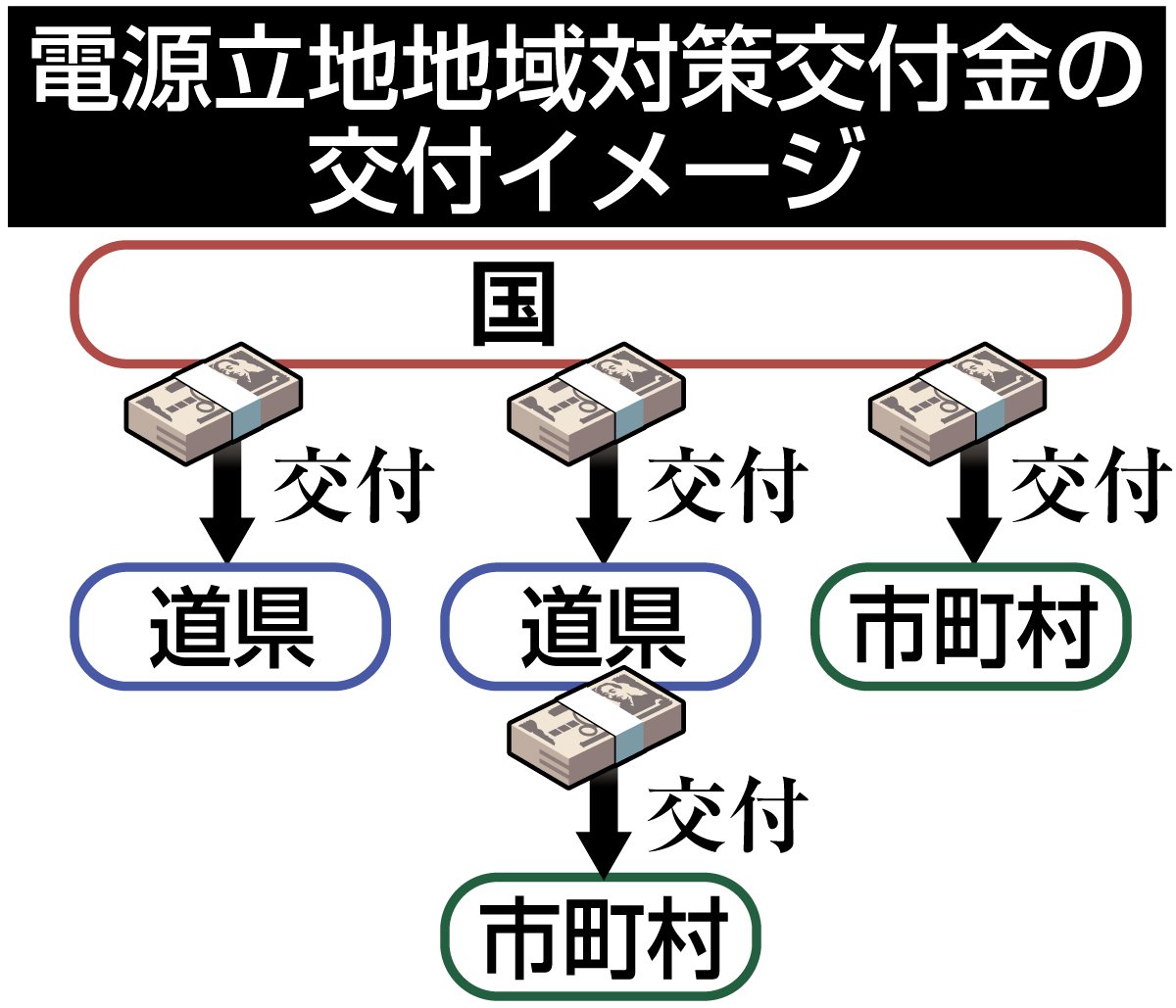

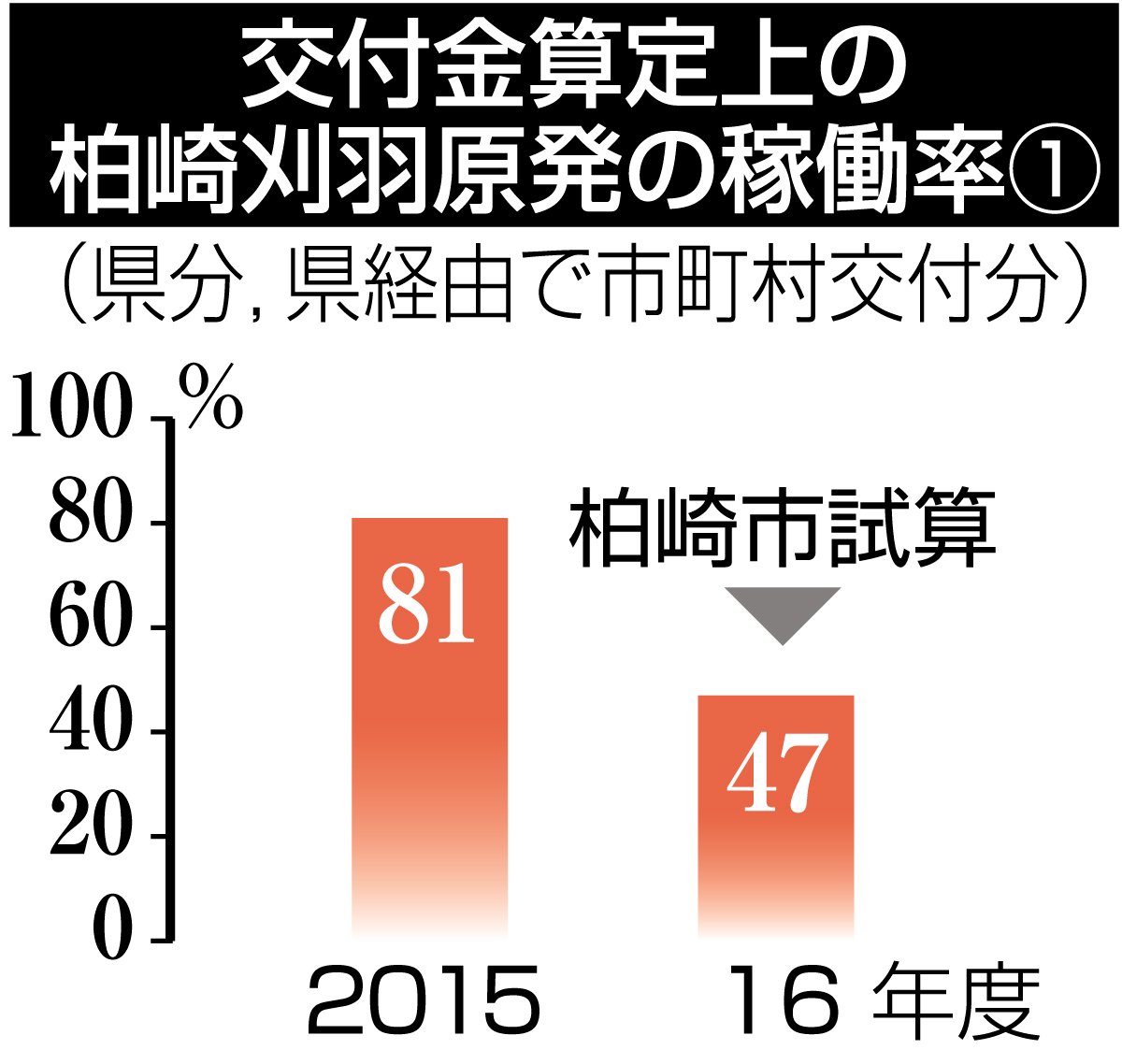

2015年末に閣議決定された2016年度予算案には、政府として原発再稼働を推進する姿勢が色濃く反映された。原発立地自治体への交付金制度原発などの電源地域の振興や地域活性化、発電用施設の設置・運転の円滑化を図ることなどを目的に、各種交付金や補助金などが交付される。1974年に制定された電源開発促進税法、電源開発促進対策特別会計法、発電用施設周辺地域整備法の電源三法による交付金を電源三法交付金という。制度は変遷を重ね、電源開発促進対策特別会計法が特別会計に関する法律となるなどしている。を見直し、再稼働した原発の地元を優遇。再稼働しない原発の立地自治体は実質的に交付額が減る。事実上、早期再稼働を促す内容となっている。

見直されたのは、発電所の設置、運転の円滑化を目的に原発立地自治体などに交付する「電源立地地域対策交付金」。各自治体への交付額の算定基準を変更した。

15年度までは、停止している原発も全国一律に稼働率81%で発電していたとみなして交付額を算定してきた。16年度は、10年度までの10年間の稼働実績に応じて算定する方針だ。新潟県柏崎市はその期間の東京電力柏崎刈羽原発新潟県の柏崎市、刈羽村にある原子力発電所で、東京電力が運営する。1号機から7号機まで七つの原子炉がある。最も古い1号機は、1985年に営業運転を始めた。総出力は世界最大級の約821万キロワット。発電された電気は関東方面に送られる。2012年3月に6号機が停止してから、全ての原子炉の停止状態が続いている。東電が原発を再稼働させるには、原子力規制委員会の審査を通る必要がある。7号機は2020年に全ての審査に「合格」した。の稼働率を47%と試算した。

これにより、...